サイバーマンデー(アメリカの年末商戦に向けたスタート)の時期に、使用している機材や購入を考えているソフト/機材のWEBサイトをうろうろしていると、StructureSensorのOccipitalから新しいアプリがリリースされていることに気がつきました。

Canvas by Occipital:https://itunes.apple.com/us/app/canvas-by-occipital/id1169235377?mt=8

同じ会社の”Roomcapture”と違うのは取得した3DデータをOccipital社へ送信し、有料で3D_CADデータへ整形してくれるという点。寸法を採るという性格上、色データを取っている気配はありませんが、その分細かく点群をとっている気がします。

DepthSensorの本も出されている方もこのCanvasをご自身のお宅で試されたようです。

・手作業でCADデータを作成しているであろう

・精度にはバラつきがある

・Unityと親和性の高いフォーマットなので、VRやARに使えそう

(私の理解で)

一ヶ月遅れで同じ題材を使うのもアレですし、何より古墳を題材にしなきゃと考え付いたのが比較的直線系で作られている群馬の石室・・・

ですがあまりにも直線構成が綺麗過ぎるとそれはそれで面白くないなぁということで、寄棟形の横穴墓を選択。餌食になったのは長柄横穴群第1支群15号墓。

注意事項と3次元データの共有について

〇注意事項

3次元データのサイズによっては、高額な通信費用が発生します。Wi-Fi接続状態のスマートフォンまたは定額回線でのPCブラウザでの閲覧を推奨します。

〇横穴式石室/横穴墓の3次元データを使用してみたい方へ

古墳や横穴式石室/横穴墓の3次元計測を行った記事は見つかるものの、取得データ自体に殆どアクセスできない3次元データ。レーザーやSfM/MVSと比べ粗いデータではありますが、使用してみたいという方がいらっしゃいましたらご連絡ください。ただし、管理者/自治体との契約により、利活用が制限されている場合があります。

〇横穴式石室/横穴墓の3次元データを引き継ぎたい方へ

個人の3次元データではありますが、複数の要因で立入ができなくなった横穴式石室/横穴墓が多くあります。今後、個人でのデータ管理が行えなくなる/デジタル遺品化することを考慮し、データ相続先の研究者さん団体さんを緩く募集します。

記事への秘匿コメント、Sketchfabアカウントへのメッセージ、ストリートビューの公開アカウントなどお好きな手順でご連絡ください。

2016年12月30日金曜日

2016年12月29日木曜日

GoogleMap上の古墳をめぐる戦いと将来起こるであろう戦い

位置ゲーム。

それは、コロプラ(コロニーな生活☆PLUS)等から始まる位置情報を使用したゲーム。自身の移動距離であったり、城や携帯のアンテナ、仮想の陣地やモニュメントを奪い合う戦いなど多くのバリエーションを経て、位置情報の精度とともに進化してきました。今年はポケモンGoの流行もあり広く知られるようになったと思います。

そんな戦いが、GoogleMap上でも静かに行われています。

以下のMAPは、富津市内裏塚古墳群付近の”古墳”で検索にヒットするマーカーの所在地を表したもの。(注意:検索結果そのものではありません)

わずか三キロ四方程度の古墳群で全部と言いませんがかなりの数の古墳がマーカーとして登録されています。この中で国指定史跡は内裏塚古墳のみ。そのほかは市指定史跡や無指定古墳となります。

富津市内裏塚古墳群MAP http://www.city.futtsu.lg.jp/cmsfiles/contents/0000000/851/dairizuka.pdf

以前から関東で少しずつ古墳のマーカー増えているなぁと思っていたら、なんだか物凄い数が検索でHITするようになっています。これはもうお役所の仕事ではなく、googleのローカルガイドの活動結果と見ることができます。関東や最近話題や国史跡になった場所などが特に多く、古墳群のマーカーと各古墳のマーカーが別々に存在している場合や群集墳の番号付き円墳までマーカーがついていたりします。指定史跡どころか無指定まで登録が広がってきているので、今後無名無指定や古墳群のナンバリングごとの登録に加え、いわゆる”編集合戦”が発生するかもしれません。

よく見かける命名/登録ルールのようなもの

1、[XX指定史跡]

国指定史跡 国史跡などの表記で、指定遺跡であることを明示しています。県指定の記載は見かけたことがある程度。市町村指定はほぼ記載されていません。

2、[墳形]

稀な記載です。円墳や方墳、前方後円墳などの墳形が示されています。

3、[古墳群名]

文化財としてされている名称を大体つけているようです。

4、[地域名]

稲荷塚や車塚、二子塚といったよくある古墳名の前に付く地域名。

5、[古墳名]

もっとも一般的な名前を採用しているよう。郡中のナンバリングを併記している例は稀。

6、[WEBサイト]

自治体のHPアドレスTopが大半ですが、古墳を紹介しているWEBサイトのアドレスになっていることもあります。(関東甲信で埼群古墳館をリンク先にしているところが結構あります)

7、[電話番号]

自治体文化財管理担当の電話番号(文化財課や教育委員会)

8、営業時間

24時間営業になっているところがチラホラ・・・

基本形は1+5、最大では1+3+4+5。各要素は、スペースの有り無し、中点等で区切られるますがバラつきがあります。単純な5だけで構成されているのが、古くからあり修正・加筆が行われていないもののような気がします。

少し危険な事象を見つけたので、もしマーカーを作ろうとしている方は注意してください。

営業時間を24時間にしてしまうと、”古墳の混雑状況”から周辺住民の活動状況が分かる。

通常のレストランなどであれば、来店している人数+隣接する住宅の人数なので、来店客数に埋没します。ただ、公園が併設されていない古墳は24時間の見学者(特に平日日中や深夜)がカウントされることはまずありません。純粋に古墳に隣接する住人のスマホもちの活動履歴が出てしまっています。

例:内裏塚古墳

隣接してヤマト運輸があるので出社時間と退社時間にピーク。深夜の数がスマホもちの住人傾向。

この営業時間データは空にしておくことをお勧めします。

それにしてもこれほど、古墳のデータがGoogleMapに急速に増えていくとは思っていませんでした。今まで、遺跡GISや自治体の文化財HP、そしてコフニストの探索の結果として個々に公開はされているデータは、あくまでそれを目的とした人が見つける物。一般の人の目(特に土地所有者や管理者を自認しているグループ)に留まったとき、どのような反応をされるか少し気がかりです。

2016年12月24日土曜日

おかん塚古墳を彩るMatcap(ツールを組み合わせて塗り絵下絵作り)

大安場古墳のガイダンス施設を見学した際に見た「古墳にコーフン協会のワークショップ ぬり絵コーナー作品展」。

前方後方墳の墳丘図面をそう使うかー!と感心しながら発掘調査資料を読んでいたところ、石室の三面図がぬり絵の下絵に見えてきました。

報告書の三面図を流用するだけでは芸が無さ過ぎるので、自作のデータを何とかぬり絵の下絵に出来ないかと考えてみました。

思いついたのは、”写真をぬり絵の下絵に出来るソフト”と3Dモデル画像の組み合わせで簡単にした絵ができないかなぁというもの。試すために選んだのは、発掘資料が公開されていて大きめ石材で構築されたおかん塚古墳。

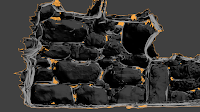

長野県飯田市国史跡飯田古墳群 おかん塚古墳側壁発掘調査報告書”おかん塚古墳 2008”P22 挿図 横穴式石室実測図より引用まずは、自作3Dモデル側面オルソと実測図の誤差が大きくは無いことを確認。実測図に着色した3Dモデルを半透明で乗せています。素人感覚ではよさそうですが、まぐさ石や上部は少し誤差があります。 単純に3Dモデルをスクリーンショットで撮影しただけでは、陰影がはっきりしない画像に。陰影を際立たせるために、3Dモデリングソフト”Blender”のMatcap機能を使用。3Dモデルに”光源”+テクスチャを貼り付ける作業(らしい)のですが、凹凸や質感を確認すため幾つか設定が最初からあります。BlenderのMatcap設定をすべて試してみた結果、下のカラフルなおかん塚がよさそうな下絵になりました。

単純に3Dモデルをスクリーンショットで撮影しただけでは、陰影がはっきりしない画像に。陰影を際立たせるために、3Dモデリングソフト”Blender”のMatcap機能を使用。3Dモデルに”光源”+テクスチャを貼り付ける作業(らしい)のですが、凹凸や質感を確認すため幾つか設定が最初からあります。BlenderのMatcap設定をすべて試してみた結果、下のカラフルなおかん塚がよさそうな下絵になりました。 ぬり絵の下絵になったおかん塚古墳側壁。(ぬり絵下絵というより鉛筆スケッチかな)

ぬり絵の下絵になったおかん塚古墳側壁。(ぬり絵下絵というより鉛筆スケッチかな) ぬり絵の下絵をと思って作成していましたが、逆に言えば簡易三面図の作成手順ともいえます。スマホで3Dモデルを撮影する→メールなりで処理サーバに送る→3Dモデルをオルソ画像にする→陰影や凹凸から3面図にする→現地に配信して確認・不足があれば追記する。システム化してしまえば、ものの数分レベルで簡易ながら三面図が出来るかもしれません。折角作ったカラフルおかん塚古墳。全種類を掲載。物によっては線画にする必要がないほど石材構成を表現できていたり。

ぬり絵の下絵をと思って作成していましたが、逆に言えば簡易三面図の作成手順ともいえます。スマホで3Dモデルを撮影する→メールなりで処理サーバに送る→3Dモデルをオルソ画像にする→陰影や凹凸から3面図にする→現地に配信して確認・不足があれば追記する。システム化してしまえば、ものの数分レベルで簡易ながら三面図が出来るかもしれません。折角作ったカラフルおかん塚古墳。全種類を掲載。物によっては線画にする必要がないほど石材構成を表現できていたり。

単純に3Dモデルをスクリーンショットで撮影しただけでは、陰影がはっきりしない画像に。陰影を際立たせるために、3Dモデリングソフト”Blender”のMatcap機能を使用。3Dモデルに”光源”+テクスチャを貼り付ける作業(らしい)のですが、凹凸や質感を確認すため幾つか設定が最初からあります。BlenderのMatcap設定をすべて試してみた結果、下のカラフルなおかん塚がよさそうな下絵になりました。

単純に3Dモデルをスクリーンショットで撮影しただけでは、陰影がはっきりしない画像に。陰影を際立たせるために、3Dモデリングソフト”Blender”のMatcap機能を使用。3Dモデルに”光源”+テクスチャを貼り付ける作業(らしい)のですが、凹凸や質感を確認すため幾つか設定が最初からあります。BlenderのMatcap設定をすべて試してみた結果、下のカラフルなおかん塚がよさそうな下絵になりました。 ぬり絵の下絵になったおかん塚古墳側壁。(ぬり絵下絵というより鉛筆スケッチかな)

ぬり絵の下絵になったおかん塚古墳側壁。(ぬり絵下絵というより鉛筆スケッチかな) ぬり絵の下絵をと思って作成していましたが、逆に言えば簡易三面図の作成手順ともいえます。スマホで3Dモデルを撮影する→メールなりで処理サーバに送る→3Dモデルをオルソ画像にする→陰影や凹凸から3面図にする→現地に配信して確認・不足があれば追記する。システム化してしまえば、ものの数分レベルで簡易ながら三面図が出来るかもしれません。折角作ったカラフルおかん塚古墳。全種類を掲載。物によっては線画にする必要がないほど石材構成を表現できていたり。

ぬり絵の下絵をと思って作成していましたが、逆に言えば簡易三面図の作成手順ともいえます。スマホで3Dモデルを撮影する→メールなりで処理サーバに送る→3Dモデルをオルソ画像にする→陰影や凹凸から3面図にする→現地に配信して確認・不足があれば追記する。システム化してしまえば、ものの数分レベルで簡易ながら三面図が出来るかもしれません。折角作ったカラフルおかん塚古墳。全種類を掲載。物によっては線画にする必要がないほど石材構成を表現できていたり。

2016年12月21日水曜日

長野県_飯田市_塚穴1号墳2号墳(Ver1.0)

3Dモデルを閲覧できない場合はSketchfabの使い方_3Dモデル閲覧_その1を参照して確認してください。

(上)塚穴一号墳(下)塚穴2号墳

※ストリートビューでも大体は閲覧できる塚穴1号墳と2号墳。2016年10月の飯田古墳群国指定史跡からは漏れていますが、実際に1号墳を見学してみると背が高い立派な石室に驚かされます。ちょっとだけ北側にある2号墳。盛り土も確認されていないことから、山寄せの一番奥側だけ残ったような感じなのでしょうか。

GoPro4_Silverでコンクリート壁ごと3D化できるかチャレンジ。GH-1の写真を使用したときテクスチャが雑にはなりますが、コンクリート壁に組み込まれている石室の状況が分かる3Dモデルになったのではないかと思います。

(上)塚穴一号墳(下)塚穴2号墳

※ストリートビューでも大体は閲覧できる塚穴1号墳と2号墳。2016年10月の飯田古墳群国指定史跡からは漏れていますが、実際に1号墳を見学してみると背が高い立派な石室に驚かされます。ちょっとだけ北側にある2号墳。盛り土も確認されていないことから、山寄せの一番奥側だけ残ったような感じなのでしょうか。

GoPro4_Silverでコンクリート壁ごと3D化できるかチャレンジ。GH-1の写真を使用したときテクスチャが雑にはなりますが、コンクリート壁に組み込まれている石室の状況が分かる3Dモデルになったのではないかと思います。

2016年12月14日水曜日

福島県_須賀川市_和田大仏及び横穴墓群(Ver1.0)

3Dモデルを閲覧できない場合はSketchfabの使い方_3Dモデル閲覧_その1を参照して確認してください。

※災難続きの福島県のお地蔵さん。犯人も捕まったようなので、大仏さんと横穴墓群のコラボ3Dモデルです。すでに横穴が掘られているところに磨崖仏を作るというのは面倒なようですが、2基もしくは3基の横穴墓の奥壁を利用することで、高所の足場作りをしなくてすんだのかも。

横穴群としては信仰の場として再利用されずいぶんと残りは悪くなっています。高所で奥行きのあるもの以外は、写真をしっかり撮影することでもっと綺麗な3Dになると思います。東側にもう少し続くのですが、樹木にさえぎられた部分が綺麗につながらずこのモデルには載せていません。

※災難続きの福島県のお地蔵さん。犯人も捕まったようなので、大仏さんと横穴墓群のコラボ3Dモデルです。すでに横穴が掘られているところに磨崖仏を作るというのは面倒なようですが、2基もしくは3基の横穴墓の奥壁を利用することで、高所の足場作りをしなくてすんだのかも。

横穴群としては信仰の場として再利用されずいぶんと残りは悪くなっています。高所で奥行きのあるもの以外は、写真をしっかり撮影することでもっと綺麗な3Dになると思います。東側にもう少し続くのですが、樹木にさえぎられた部分が綺麗につながらずこのモデルには載せていません。

2016年12月11日日曜日

記録系ガジェット_リコー株式会社_Thetaのハードケース

記録機材の備品ですので、別立て記事にする必要もないかと思っていましたが大活躍してしまったので紹介です。

全天球カメラThetaS用 ハードケース TH-1(ThetaSCは別のTH-2が該当)

開口部の小さな石室・横穴墓、崩落の危険性が高く入室できない石室・横穴墓を内側から何とか撮影できないかということで考え出したTheta+一脚。

実際に運用してみるとまた改善点が出てきてひと工夫(+金銭解決)

1、長い一脚を使うと一脚先に取り付けたThetaSが安定せず暗所撮影が出来ない

→先端のほうに小型の三脚をつけて安定性アップ。

2、地面への接触などでThetaSのレンズに傷が付きそうで怖い

→前述のハードケースを装着する。

さらにしばらく使ってみると、意外と2の状況(状況が分からないところへ突っ込む)は少なくハードケースは車には搭載してるだけの物品となっていきました。

たまたま、合致する機会があり”暗所用CCD”のように活用できましたが、一般的に使いどころは難しいのではないかと思います。次のようなハードケース装着時の懸念もでてきます。

3、ハードケースを着用すると無線LANで操作可能な範囲がさらに狭まる

→ハードケース取り付け前にインターバル撮影を仕掛ける等

なんとかThetaを防滴で使用したいという方向けでしょう。

全天球カメラThetaS用 ハードケース TH-1(ThetaSCは別のTH-2が該当)

開口部の小さな石室・横穴墓、崩落の危険性が高く入室できない石室・横穴墓を内側から何とか撮影できないかということで考え出したTheta+一脚。

実際に運用してみるとまた改善点が出てきてひと工夫(+金銭解決)

1、長い一脚を使うと一脚先に取り付けたThetaSが安定せず暗所撮影が出来ない

→先端のほうに小型の三脚をつけて安定性アップ。

2、地面への接触などでThetaSのレンズに傷が付きそうで怖い

→前述のハードケースを装着する。

さらにしばらく使ってみると、意外と2の状況(状況が分からないところへ突っ込む)は少なくハードケースは車には搭載してるだけの物品となっていきました。

たまたま、合致する機会があり”暗所用CCD”のように活用できましたが、一般的に使いどころは難しいのではないかと思います。次のようなハードケース装着時の懸念もでてきます。

3、ハードケースを着用すると無線LANで操作可能な範囲がさらに狭まる

→ハードケース取り付け前にインターバル撮影を仕掛ける等

なんとかThetaを防滴で使用したいという方向けでしょう。

2016年12月8日木曜日

栃木県_宇都宮市_長岡百穴東群(Ver1.0)

3Dモデルを閲覧できない場合はSketchfabの使い方_3Dモデル閲覧_その1を参照して確認してください。

※夏休みとはいえ引っ切り無しに車が来るので大人気の横穴群かと思いきや、集合場所やポケモンGoのスポットになっている模様。畑もいろんな野菜が育っているので、ストリートビューのような全景は冬の時期だけのもののようです。ずいぶん痛んではいるものの関東で手軽に見学できるこれだけ重層の横穴群は、ここと吉見百穴・十五郎穴くらい・・・かなぁ。

横穴列にも奥行きがあり、最上部のものは数m奥が開口部になっています。写真測量の3Dモデルでもそのあたりはぼんやりした形状に。崖沿い概ね一直線に築造されている群とは違い、地形面に沿って写真の品質を一定にする工夫が必要。。。人では行きづらい場所も多々あるので、ドローン撮影を試してみたいところですが、飛行には申請が必要な区域です。

※夏休みとはいえ引っ切り無しに車が来るので大人気の横穴群かと思いきや、集合場所やポケモンGoのスポットになっている模様。畑もいろんな野菜が育っているので、ストリートビューのような全景は冬の時期だけのもののようです。ずいぶん痛んではいるものの関東で手軽に見学できるこれだけ重層の横穴群は、ここと吉見百穴・十五郎穴くらい・・・かなぁ。

横穴列にも奥行きがあり、最上部のものは数m奥が開口部になっています。写真測量の3Dモデルでもそのあたりはぼんやりした形状に。崖沿い概ね一直線に築造されている群とは違い、地形面に沿って写真の品質を一定にする工夫が必要。。。人では行きづらい場所も多々あるので、ドローン撮影を試してみたいところですが、飛行には申請が必要な区域です。

2016年12月2日金曜日

石貫ナギノ横穴群(熊本県玉名市 国指定史跡)Sketchfabの投稿から

他の投稿者によるSketchfab内でついに同一被写体?の3D化です。

年末のお休みにでも5号あたりから12号あたりまでをPhotogrammetry(SfM)してみようかと思っていたところに、この綺麗な一群3Dモデルです。

すでに幾つかの自身の作例からも、横穴群の”群としての”3Dモデルは単に3D化にとどまらず、横穴の位置関係(通常垂直方向と水平方向で報告書に記載される)が一目瞭然となる優れた一面があります。植生の少なくなっているこの時期に、特に損傷が激しいものについて実施してほしいものです。

3Dモデルを閲覧できない場合はSketchfabの使い方_3Dモデル閲覧_その1を参照して確認してください。

技術的な課題としては、横穴の中まで作成した完全な横穴群を作成するというのが次のステップとなります。それぞれの横穴について3D化可能な枚数撮影して丸ごと処理というのも考えられますが、まぁ枚数からいって個人のPCでは難しいでしょう。また、高所にあるもの崩落の危険が高いものには写真撮影とは別の手段をとる必要があります。複数手段の3Dモデルを正しく繋げて全体像とする技術が必要になると思います。

(私がやっているのは、形状が類似する場所を人間が推定して手動連結しているので精度がかなり落ちる)

年末のお休みにでも5号あたりから12号あたりまでをPhotogrammetry(SfM)してみようかと思っていたところに、この綺麗な一群3Dモデルです。

すでに幾つかの自身の作例からも、横穴群の”群としての”3Dモデルは単に3D化にとどまらず、横穴の位置関係(通常垂直方向と水平方向で報告書に記載される)が一目瞭然となる優れた一面があります。植生の少なくなっているこの時期に、特に損傷が激しいものについて実施してほしいものです。

技術的な課題としては、横穴の中まで作成した完全な横穴群を作成するというのが次のステップとなります。それぞれの横穴について3D化可能な枚数撮影して丸ごと処理というのも考えられますが、まぁ枚数からいって個人のPCでは難しいでしょう。また、高所にあるもの崩落の危険が高いものには写真撮影とは別の手段をとる必要があります。複数手段の3Dモデルを正しく繋げて全体像とする技術が必要になると思います。

(私がやっているのは、形状が類似する場所を人間が推定して手動連結しているので精度がかなり落ちる)

登録:

投稿 (Atom)